数II・B

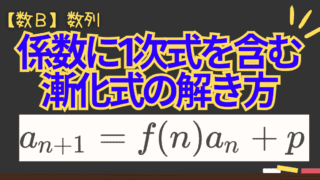

数II・B 【数列】係数に1次式を含む漸化式の解き方|aₙ₊₁=f(n)aₙ型の解き方【漸化式マスターの道④】

本記事では、\(\small a_{n+1}=f(n)a_n\)型の漸化式の一般項の求め方を、式変形の考え方まで含めて分かりやすく解説します。定期テスト対策はもちろん、共通テスト・大学受験にも役立つ内容になりますので、一緒に確認していきまし...

数II・B

数II・B  数学の勉強法

数学の勉強法  数II・B

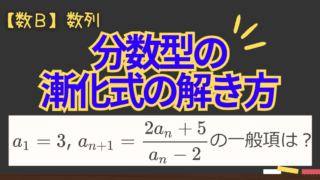

数II・B  数II・B

数II・B  数II・B

数II・B  数II・B

数II・B  数II・B

数II・B  数II・B

数II・B  数II・B

数II・B  受験の道標

受験の道標